Analyse de « À qui profite le sale ? » de Benjamine Weil

Stéréotypes et Domination : Le Sexe et la « Sauvagerie »

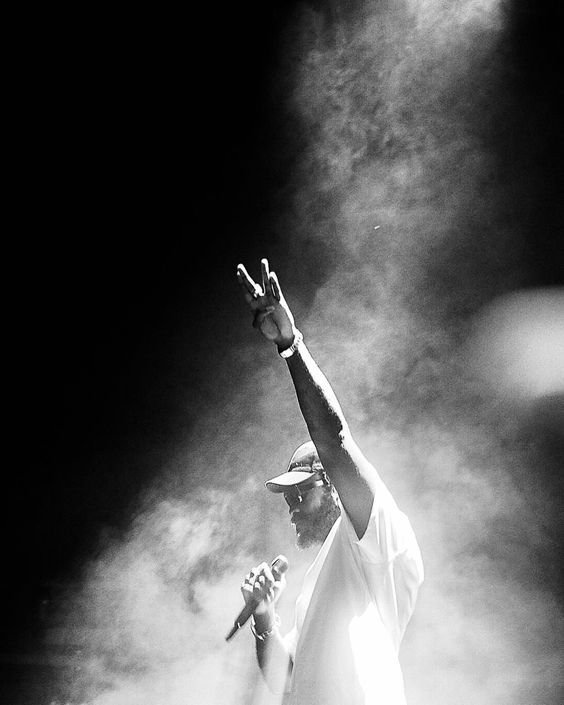

L’un des axes les plus intéressants du livre est la critique du sexisme et des stéréotypes raciaux véhiculés par le rap. Benjamine Weil aborde la question du sexisme dans les paroles des rappeurs, qui dépeignent souvent les femmes comme des objets sexuels ou des trophées. Mais c’est surtout dans la représentation des hommes que les stéréotypes de « sauvagerie » sont particulièrement forts. Elle écrit :

« L’image du rappeur comme homme sauvage, à la fois « criminel » et « animal », est devenue un des clichés les plus répandus, alimenté par l’industrie musicale qui, loin de l’explorer sous un angle critique, le rend consumable pour un public en quête de sensationnel. » (p. 78)

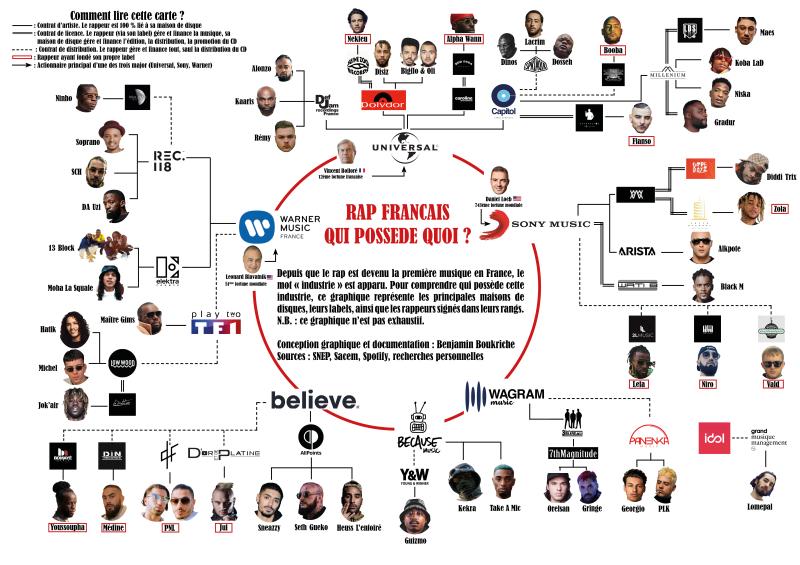

Cette « sauvagerie » qui marque le discours du rap est en fait une construction médiatique et commerciale. Les figures telles que Booba, Niska ou Kalash Criminel incarnent des personnages où la violence et la virilité exacerbée sont au centre du récit, des personnages qui sont, dans les faits, des produits de l’industrie musicale. En renvoyant à des stéréotypes de criminalité et de violence, ces rappeurs sont présentés comme les symboles d’un monde en marge, mais ce monde en marge devient une marchandise.

La récupération de cette image sauvage et stéréotypée alimente, selon Weil, une forme de fétichisme des classes populaires, mais aussi des jeunes issus des minorités raciales. Leur quotidien devient un spectacle à consommer, une « esthétique de la violence » qui répond aux attentes d’un public assoiffé de clichés.

Le Sexisme dans le Rap : Vulgarité et Objectification des Femmes

La question du sexisme est omniprésente dans l’analyse de Weil. Si le rap véhicule souvent une image virile et violente de l’homme, il participe également à l’objectification des femmes. Comme le note l’autrice :

« Le corps des femmes dans le rap est souvent réduit à un objet de désir, un accessoire dans la mise en scène de la puissance masculine. Les femmes sont là pour magnifier l’image du rappeur, mais rarement pour être considérées comme des sujets. » (p. 101)

Ce point soulève une problématique importante : dans la majorité des clips et des textes de rap, les femmes sont montrées sous des angles qui les réduisent à des objets sexuels ou des accessoires dans l’histoire du rappeur. Que ce soit à travers les paroles explicites ou les vidéos où les femmes sont souvent reléguées à des rôles d’accessoires décoratifs, le rap continue de reproduire une vision patriarcale et sexiste de la société.

Cependant, comme le souligne l’autrice, il est important de distinguer la vulgarité de la véritable oppression sexiste :

La vulgarité, dans le rap, n’est pas simplement une question de transgression des normes sociales. C’est une manière d’exprimer une réalité sociale difficile, un monde où la violence et le sexe sont omniprésents. Mais cette vulgarité ne doit pas être confondue avec une forme de sexisme systématique. » (p. 112)

Benjamine Weil nous rappelle ici que la vulgarité dans le rap, loin d’être gratuite, peut être une manière d’exprimer la dureté de la réalité sociale des jeunes des quartiers populaires, une sorte de miroir brut de la société, mais ce n’est pas pour autant que cette vulgarité est dénuée de dangers. Elle peut renforcer les stéréotypes sexistes et raciaux existants.

Vulgarité ou Sexisme ?

La distinction que fait Weil entre vulgarité et sexisme est essentielle pour comprendre la complexité du rap. La vulgarité, dans le contexte du rap, est souvent une réaction à une société qui marginalise, invisibilise et réprime. Cependant, cette vulgarité peut se voir utilisée à des fins commerciales, alimentant ainsi les stéréotypes qui renforcent les rapports de domination. Le rap devient ainsi une exagération de la réalité sociale dans laquelle il prend racine, tout en devenant un produit vendu à un large public.

Conclusion : Prendre Conscience des Enjeux Cachés derrière le Rap

À qui profite le sale ? pose des questions essentielles sur la place du rap dans la société contemporaine. Benjamine Weil nous invite à ne pas regarder ce genre musical uniquement à travers le prisme du divertissement, mais à en comprendre les mécanismes sous-jacents, les dynamiques économiques et sociales qui le façonnent. Le rap, qui devrait être une voix de résistance, se retrouve, selon Weil, capté et exploité par une industrie qui renforce les inégalités sociales et sexuelles.

En prenant conscience de ces enjeux, il devient crucial d’écouter le rap avec un regard critique, en étant conscient des stéréotypes qu’il véhicule et des logiques économiques qui les soutiennent. Comme le conclut l’autrice :

« Le rap n’est pas uniquement une forme d’expression. C’est aussi un produit qui circule dans un marché de consommation, et derrière chaque texte, chaque clip, se cache une forme de domination et de manipulation. » (p. 132)